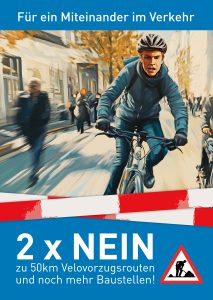

Am 18. Mai stimmen wir in Basel-Stadt über die Volksinitiative «Sichere Velorouten für Basel-Stadt» und den Gegenvorschlag der Regierung ab. Beide haben zum Ziel, das Velonetz massiv auszubauen. Doch so gut das Anliegen auf den ersten Blick scheint – bei genauerem Hinsehen entpuppen sich sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag als unausgewogen, überambitioniert und letztlich nicht zielführend.

Gut gemeint ist nicht gut genug.

Niemand bestreitet, dass sicherere Bedingungen für Radfahrende wünschenswert sind. Was sichere Bedingungen sind und wie sie sich auf die anderen Verkehrsteilnehmenden auswirken und für diese den Verkehr unsicher machen, muss diskutiert werden. Gute Absichten allein machen noch kein realistisches, nachhaltiges und breit abgestütztes Konzept. Die Initiative fordert ein 50 Kilometer langes Netz von Fahrrad-Vorzugsrouten, sternförmig durch alle Quartiere, mit einer Mindestbreite von 2,4 Metern pro Fahrtrichtung. Basel hat viele schmale Strassen, die sich alle Verkehrsteilnehmer teilen, dort müssten zumindest alle Parkplätze verschwinden (das ist immer noch ein Ziel des BVD) oder Autos ganz verboten werden. Warum soll in solchen Strassen das Velo bevorzugt werden, z.B. auch gegenüber dem Fussverkehr? Die Initiative will auch sichere Querungen, Entflechtungen an Knotenpunkten und ein eigens geschaffenes «Velo-Express-Team» (in diesem Team werden dann sicher nur AutohasserInnen sitzen) zur schnellen Behebung von Gefahrenstellen. Der Gegenvorschlag sieht immerhin noch 40 Kilometer vor, mit ähnlichen Qualitätsvorgaben und Etappenrealisierungen.

Massive Kosten und fehlende Verhältnismässigkeit.

Für die Umsetzung müssten mindestens 60 Millionen Franken (Initiative) bzw. knapp 24 Millionen Franken (Gegenvorschlag) aufgewendet werden. Das Veloroutennetz würde rund 16% des gesamten Basler Strassennetzes ausmachen, was im Vergleich zu anderen Städten wie Zürich (6%) extrem hoch ist. Angesichts der bereits hohen Investitionen in die Veloinfrastruktur und der rückläufigen Unfallzahlen ist dieser Betrag unverhältnismässig. Die Mittel könnten gezielter und nachhaltiger eingesetzt werden, unter anderem für Verkehrserziehung, Velonummern, Velo-Diebstahlschutz und sichere Veloparkplätze.

Einseitige Fokussierung und Spaltung der Gesellschaft.

Initiative und Gegenvorschlag fokussieren fast ausschliesslich auf die Bedürfnisse der Velofahrenden. Andere Gruppen – Anwohnende, Gewerbetreibende, zu Fuss Gehende, ältere Menschen, Kinder usw. – geraten aus dem Blickfeld. Basel ist eine historisch gewachsene, dichte Stadt mit beschränkten Platzverhältnissen. Eine grossflächige Umverteilung zugunsten des Veloverkehrs ist planerisch heikel und spaltet die Gesellschaft zusätzlich. Der geplante Abbau von über 1000 Parkplätzen ist ein massiver Eingriff in eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur. Dass mit dem Abbau von Parkplätzen weniger Menschen ein Auto brauchen, stimmt keineswegs, wie die Neuzulassungen von Autos deutlich zeigen. Es gibt einfach mehr Parkplatzsuchverkehr, mehr Gegeneinander und weniger Verständnis für die anderen.

Unklare Umsetzung – die Katze im Sack.

Weder in der Initiative noch im Gegenvorschlag wird beschrieben, wie das Routennetz im Detail aussehen soll – das ist für die Initianten ideal ist. So können heute heftig diskutierte Velorouten wie die „Zollibrücke“ leichter durchgeboxt werden. Es gibt keinen verbindlichen Plan, welche Strassenzüge umgebaut werden und wie die Umgestaltung konkret aussehen soll. Die Bevölkerung soll über ein Grossprojekt abstimmen, dessen Auswirkungen auf Quartiere, Gewerbe und Verkehrsteilnehmende im Dunkeln bleiben. Dieses Vorgehen erinnert an die vielen Beispiele der letzten Zeit, bei denen Massnahmen über die Köpfe der Bevölkerung hinweg beschlossen wurden, wie zum Beispiel der sogenannte Pilotversuch mit Unterflurcontainern oder der Margarethenstich. Kein Wunder, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik immer mehr schwindet.

Symbolpolitik anstelle einer gesamtheitlichen Lösung für den Verkehr.

Was beiden Vorlagen fehlt, ist eine ganzheitliche Betrachtung der Mobilität. Weder Initiative noch Gegenvorschlag geben überzeugende Antworten auf die Herausforderungen der städtischen Mobilität: Wie gehen wir mit dem wachsenden Lieferverkehr um? Wie schaffen wir Barrierefreiheit für Behinderte? Besonders schwierig wird das Zusammenspiel mit dem öffentlichen Verkehr. Noch haben Trams und Busse Vortritt vor allen anderen Verkehrsteilnehmenden, damit der ÖV attraktiv bleibt und die Fahrten nicht noch langsamer werden. Dieser Vorteil muss, sollte die Initiative oder der Gegenvorschlag angenommen werden, zu Gunsten der Velofahrenden aufgegeben werden. Ein echter Fortschritt wäre eine umfassende Strategie, die alle Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt – und nicht nur eine einseitige Aufwertung des Velos.

Kein Basler Finish! Viele Anliegen der Initiative sind bereits durch das neue Bundesgesetz über die Velowege und das kantonale Umweltschutzgesetz abgedeckt. Ein weiterer Ausbau mit zusätzlichen gesetzlichen Verpflichtungen ist unnötig und führt zu Doppelspurigkeiten.

Die Umsetzung von 40 bis 50 Kilometern neuer Velorouten bedeutet jahrelange Baustellen und massive Eingriffe in den städtischen Raum. Davon betroffen wären alle Verkehrsteilnehmenden – nicht nur die Autofahrenden, sondern auch die FussgängerInnen, der öffentliche Verkehr, das Gewerbe und nicht zuletzt die VelofahrerInnen.

Sicherheit: Ziel verfehlt.

Die Initiative wirbt zwar mit mehr Sicherheit für Velofahrende, die Unfallstatistik in Basel zeigt aber schon heute – im Gegensatz zu anderen Städten – einen rückläufigen Trend. Was die Statistik nicht zeigt: Bei vielen Unfällen sind andere VelofahrerInnen, FussgängerInnen und auch TrottifahrerInnen betroffen und keineswegs motorisierte Fahrzeuge. Es besteht also kein akuter Handlungsbedarf, der einen derart massiven Ausbau rechtfertigen würde.

Mein Fazit: Wir brauchen einen sicheren Radverkehr – aber mit Augenmass.

Ich bin keineswegs gegen Velos, ich fahre selber viele Kilometer im Jahr. Aber sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag sind zu einseitig, zu teuer und zu wenig realistisch. Sie bieten keine ausgewogene, nachhaltige Lösung für das Miteinander und die Mobilität in Basel-Stadt im Ganzen. Deshalb sage ich am 18. Mai zweimal NEIN – für eine Stadt, die für alle da ist und nicht nur für eine einzelne Gruppe.